|

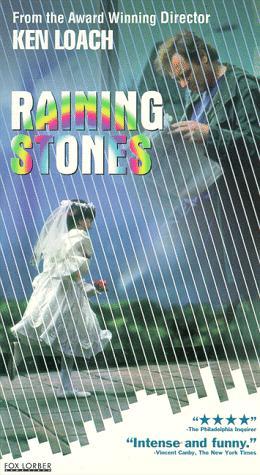

레이닝 스톤

감독 : 켄 로치

출연 : 브루스 존스, 줄리 브라운

간만에 세진이가 영화를 보자고 한다. 장예모의 영화를 부르던 그 녀석에게 떫더름한 반응을 보이자 불쑥 켄 로치의 영화를 들고 나선다. 빌리 앨리엇을 보고 켄 로치로 넘어가 보자고 생각하던 나는 환영이었다. 그리하여 오랜만에 하숙방에 보기 싫게 자리하고 있는 중고 TV의 14인치로 시선을 두게 되었다.

드라마틱하지도 않고 의미로 가득찬 이미지로 장식되지도 않는 영화가 가끔 사람의 마음을 울릴 때가 있다. 그 동인은 하나로 정해져 있지는 않지만 때때로 나와 교감 가능한 사실성, 다큐멘터리는 아니지만 픽션 속에 현실성이 담겨 있는 경우가 그 중 하나이다. 아마도 레이닝 스톤은 그러한 경로로 나에게 감동을 안겨주지 않았나 생각한다.

사실적이라는 말, 특히 영화 속에서 그 말은 과연 어떤 의미인지 생각해 본 적이 있었다. 단순하게 생각하자면 영화 속의 사실성이란 결국 어떤 꾸밈 – 조명이나 미장센, 배우의 연기 등등 작위적 장치 모든 것 – 을 포기하고 있는 그대로, 다큐멘터리처럼 찍는 것이 되어야 한다. 하지만 이 형식적인 사실성이란 달음질친 지 얼마 되지 않아 바로 벼랑 앞에 서게 된다. 아무리 피사체를 꾸밈 없이 고스란히 카메라 안에 담았다 하여도 그것은 카메라를 통해 사각형의 프레임 안에 담기는 순간 이미 현실과 동떨어진 의미를 지니게 되고 현실이 아닌 프레임 안의 그 무엇이 되기 때문이다. 편집이 작위적이라는 의미에서 영화가 시작하고부터 끝날 때까지 컷 하나 없이 이어놓는다 하여도 그것 역시 무편집으로 편집되어 버린다. 결국은 형식에 있어서의 사실성이란 내용에 있어서의 사실성이 없이는 그 본연의 역할을 상실할 수밖에 없을 것이다. 내가 발딛고 살고 있는 이곳을 재인식시켜줄 수 있는 내용이 바로 영화의 사실성을 결정짓는 열쇠일 것이라는 생각이 든다.

그런 의미에서 이 영화는 너무나도 사실적이다. 우리가 지지고 볶고 싸우며 살아갈 수밖에 없는 자본주의라는 것이 어떻게 생겨먹은 놈인지를 절망적이면서도 노골적으로 까발린다. 실직 노동자 토미와 밥이 소수를 택하고 다수를 버린 자본주의에 대해 궐기하듯 이리뛰고 저리뛰며 보여준다. 아직 빵과 포도주가 왜 예수의 몸과 피가 되는지도 이해하지 못하는 어린 딸의 성찬식 드레스조차 사 주기 힘들어 노심초사하는 밥, 그에게 종교적 신념은 돈 앞에서 너무나도 철없는 고집으로밖에 보이지 않는다. 빚진 밥의 집에 쳐들어와 그의 아내와 어여쁜 딸을 위협하며 횡패를 부리는 고리대금업자의 작태를 보고 있노라면 돈이 없으면 인간으로서의 최소한의 자존심과 존중마저도 포기할 수밖에 없는 바로 이곳을 그대로 체감하게 된다. 노동자의 일주일은, 더구나 실직한 그들의 일주일은 쉬지 않고 하늘에서 돌이 떨어지는 것처럼 절망적인 삶일 뿐이다.

고리대금업자 탠지에게 인간으로서의 최소한의 존엄성을 짓밟힌 밥은 그를 죽음으로 몰아넣고 범죄자의 대열에 끼어든다. 한계선상에 와 있는 인생 앞에서 밥 뿐만 아니라 토미의 딸도 이웃 사람들도 점점 범죄, 술, 마약으로 망가져만 간다. 누가 범죄자이고 누가 선한 시민인가.

왜 현실이 이러한가. 왜 우리는 이같은 땅 위에서 비루하게 남을 짓밟지 않으면 짓밟혀야 하는 척박한 생을 이어가야 하는가. 캔 로치가 보여주는 이 비루고 팍팍한 주인공의 몇 일간은 끊임없이 그 질문만을 되뇌이게 만든다. 그리고는 밥의 장인어른을 통해 이렇게 말한다. ‘우리가 제도를 만들지는 않았지만 우리가 제도를 바꿀 수는 있을 것이다.’ 돈 앞에서 사람이 사람일 수 없음을 여실히 확인하고 자본주의에 대한 근본적인 문제의식을 환기하고 있을 때 이 말을 듣노라면 아직도 소심하고 싱거운 나까지도 기꺼이 그의 진영에 서서 힘이 되어주고 싶다.

자신의 몸을 고통받는 이들을 위해 나눠 준 예수의 삶은, 그 숭고한 정신은 과연 이 땅에서 실현될 수 없단 말인가. 성찬식에서 예수의 몸을 나눠주는 신부와 엄숙하고도 처연하게 그것을 받는 밥의 마지막 장면은 그 말을 수없이 되뇌이게 한다.

켄 로치는 신부가 되어 밥의 삶을 쓰다듬고 있었다…