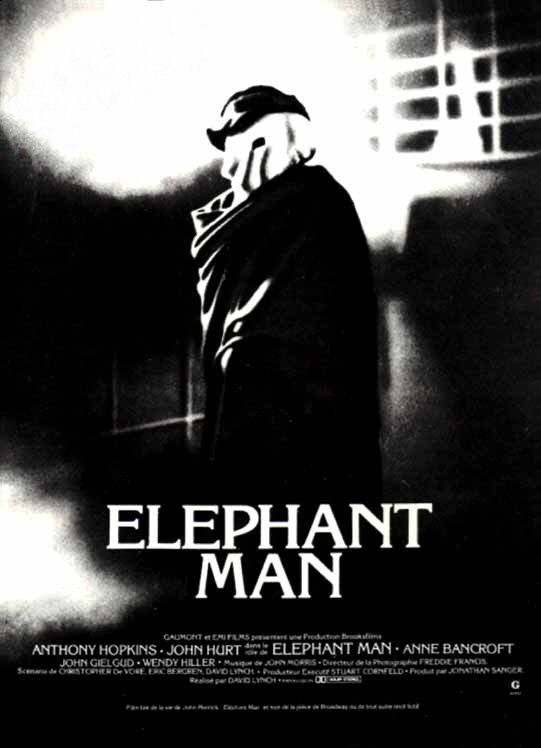

감독 : 데이빗 린치

출연 : 앤서니 홉킨스

7월 22일, EBS에서 세계명화극장이 방영되던 때였다…

처음 시작부터 무채색의 화면이 눈길을 끌었다…무얼까…

제목이 ‘앨러펀트 맨’이었다. 데이빗 린치 감독의 영화이다…

씨네21을 통해 대충 소개받은 바로는 영국에서 기형으로 태어난 한 인간의 실화를 다룬 휴머니즘의 영화라고 했다…

그 정도의 정보만 가지고 영화로 들어갔다…

영화는 한 아름다운 여인에게서 태어난, 불운의 기형아가 서커스단에서 혹독한 대우를 받으며 지내다, 한 의사로부터 병원으로 옮겨져 자신의 존재의 소중함을 깨닫고 인생의 충만함을 되찾는다는 이야기였다…

아름다운 어머니로부터 태어난, 보기 역겨울 정도로 ‘추한’ 기형의 아들, 이것은 마치 우리내 인간의 속내를 까발리는 설정이라는 생각이 든다.

영화 내내 엘러펀트 맨, 아니 존 멜릭은 자신을 추악하게 생긴 신기한 괴물 쯤으로 여기고 뭇 사람들의 볼거리로 이용해 돈이나 챙기려는 서커스 단장 브리츠의 마귀로부터 벗어나지 못하고 괴로워한다. 존은 브리츠로부터 자신의 ‘존재의 하찮음’을 강요받으며 사람들과의 소통을 끊어버린다. 매일 존을 구타하며 인간이 아닌, 동물로서의 엘러펀트맨을 존에게 강요하던 브리츠, 참으로 경멸스러운 인간이었다. 영화를 감상하는 내내 관객으로서의 나는 브리츠에 대한 증오가 솟아올랐다.

그런데, 영화는 나에게 브리츠 개인만이 경멸스러운 존재가 아니라고 말하는 것이 아닌가!

정말 경멸스러운 존재는 비단 브리츠만이 아니라, 병원 격리실에서 홀로 존재의 환희를 느끼고 있는 존을 또다시 볼거리로 삼아 사람들에게서 돈을 챙기는 병원의 화부나, 기괴한 모습을 하고 있는 – 적어도 표면적으로는 – 추악한 존의 얼굴을 보고 경악하고 비웃으며 멸시하는 속된 보통 사람들 무리들이었던 것이다.

데이비드 린치의 영화는 아직 ‘블루 벨벳’과 ‘트윈 픽스’밖에 본 것이 없지만 그 영화들에서 베어 나오는 린치의 주제의식은 보통 사람들에게서 비치는 악마성과 추악한 본성이었고 이 영화 또한 위 영화의 의식과 같이 하고 있었다.

그러나 이 영화가 블루 벨벳이나 트윈 픽스와 다른 점은, 억압과 멸시 속에 한없이 괴로워하는 존재인 존에게는 의학적인 호기심에서만이 아니라 인간적인 연민으로 그를 돌봐주는 의사가 있고 그의 내면의 아름다움을 알아보는 아릿다운 여배우가 있으며, 그를 평생토록 병원에서 마음의 치유를 받으며 지낼 수 있도록 선처해준 영국 왕실이 있다는 사실이다.

데이빗 린치가 다른 영화들에서 보여준 인간의 용서할 수 없는 악마성과 그 희망 없음의 주제가 이 영화에서는 – 비록 상투적이기는 하나, 아니 어쩌면 그의 영화에는 일정 정도의 상투성은 베어 있으니까 – 희망 있음의 장으로 바뀌어 있는 것이다.

존 멜릭은 참으로 인간이라고는 생각할 수 없을 정도의 모습을 하고 있고 20여년동안 커져 온 피부 외적인 부종과 기관지염으로 끊임없는 육체적인 고통에 괴로워하고 있지만, 그 내면만은 순수하고 깨끗했다. 틈틈이 브리츠 몰래 성경도 읽어왔고 시편의 시적 아름다움을 마음 깊이 간직하고 있는 존, 로미오와 줄리엣의 감미로운 대사의 아름다움과 사람 몸짓의 동선으로 어우러지는 연극 공연의 아름다움을 느끼고 그 참지 못하는 눈물을 보이는 존 멜릭은 존재하고 있는 기쁨을 진정으로 느낄 줄 아는 유일한 존재인지도 모른다. 그리고 어쩌면 데이빗 린치는 이 존 멜릭의 고통받는 운명과 보통의 인간과 비교할 수 없는 내면을 통해 예수의 형상화를 꾀하고 있는지도 모른다.

다른 사람들이 놀라고 무서워할까봐 직접 가서 볼 수 없는 성당의 모습을 상상으로만 꾸민 미니어처 작업을 끝내고 ‘이제 끝났다’라고 내뱉는 존의 대사는 마치 자기가 이땅에 태어나면서 짊어진 예수적 사명에 대한 은유로까지 느껴진다.

한 소녀의 곤히 자고 있는 모습의 그림을 응시하던 존은 -자신은 신체적 결함으로 인해 보통 사람처럼 잘 수 없음에도 불구하고- 자신의 죽음을 예감이라도 하는 듯이 그림 속의 소녀처럼 침대에 누워서 눈을 감는다.

대체 정상은 무엇이고 비정상은 무엇인가? 아름다운 것은 무엇이고 추한 것은 무엇인가? 우리는 지금 그 대립하는 의미에 대해 어떠한 기준을 두고 살고 있는가?

영화에서 처음 존 멜릭이 등장할 때 느꼈던 기괴함과 역겨움의 시선은 영화가 끝날 때쯤이면 어느새 따뜻하고 사랑스러운 시선으로 바뀌어 있다.

그러면서 느낄 수 있다. 결국에는 정상 속에 숨어 있는 비정상, 아름다움 속에 숨어있는 추함 보다는 비정상과 추함 속에 숨어있는 정상성과 아름다움이 더욱 값지다는 것을, 더욱 빛나는 것이라는 사실을.

나는 데이빗 린치의 기괴스럽고 냉정한 영화계보에서 유난하게 느껴지는 휴머니즘의 영화를 이렇게 접하게 되었던 것이다.

天地不仁